0G的去中心化AI操作系统真的能在链上大规模驱动AI吗?

2024 年 11 月 13 日,0G Labs 宣布完成 4000 万美元 融资,由 Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next 和 Animoca Brands 主导,使得这支致力于去中心化 AI 操作系统的团队一举成名。他们的模块化方案将去中心化存储、数据可��用性验证与去中心化结算相结合,以实现链上 AI 应用。但他们真的能达到 GB/s 级别的吞吐量,为 Web3 的下一波 AI 采用提供动力吗?本深度报告评估了 0G 的架构、激励机制、生态吸引力以及潜在风险,帮助你判断 0G 是否能够兑现其承诺。

背景

AI 领域因 ChatGPT、ERNIE Bot 等大语言模型而呈现爆炸式增长。然而,AI 不仅仅是聊天机器人和生成式文本,还包括 AlphaGo 的围棋胜利、MidJourney 等图像生成工具。许多开发者追求的终极目标是通用人工智能(AGI),即能够学习、感知、决策并执行复杂任务的 AI “代理”。

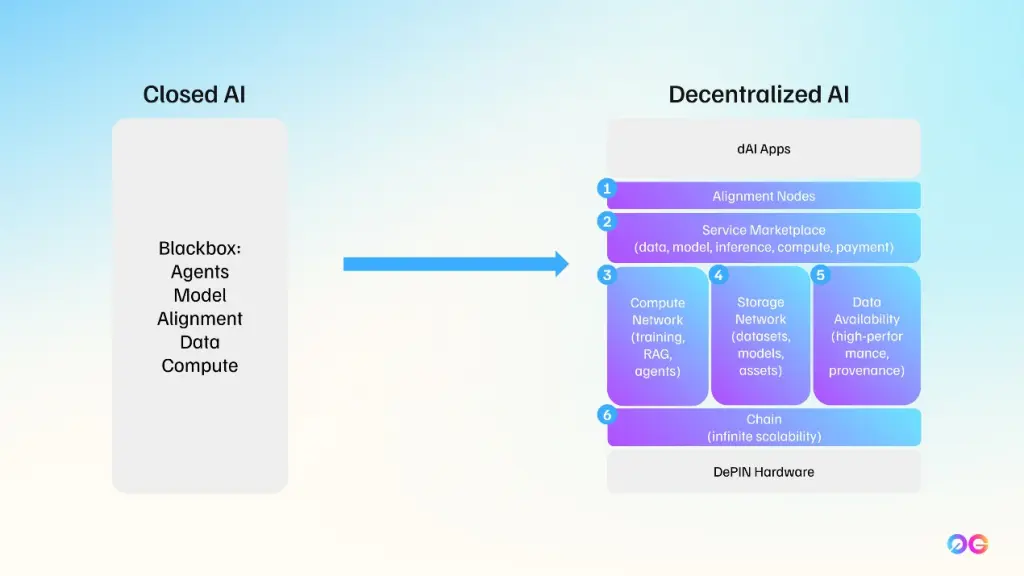

然而,AI 与 AI 代理应用极度 数据密集,训练与推理都依赖海量数据集。传统上,这些数据存储在中心化基础设施上。区块链的出现催生了 DeAI(去中心化 AI) 的概念,尝试利用去中心化网络进行数据存储、共享与验证,以克服中心化 AI 的局限。

0G Labs 在 DeAI 基础设施领域脱颖而出,致力于构建一个名为 0G 的 去中心化 AI 操作系统。

0G Labs 是什么?

在传统计算中,操作系统(OS) 管理硬件与软件资源——如 Windows、Linux、macOS、iOS 或 Android。操作系统抽象底层硬件,使终端用户和开发者都能更便捷地使用计算机。

类比之下,0G OS 旨在在 Web3 中扮演同样的角色:

- 管理 去中心化存储、计算与数据可用性;

- 简化 链上 AI 应用的部署。

为何去中心化? 传统 AI 系统将数据存储在中心化孤岛,导致数据透明度、用户隐私以及数据提供者报酬等问题。0G 通过去中心化存储、加密证明和开放激励模型来降低这些风险。

“0G” 代表 “Zero Gravity(零重力)”。团队设想一个数据交换与计算“无重量”的环境——从 AI 训练到推理再到数据可用性,都能在链上无缝进行。

0G 基金会 于 2024 年 10 月正式成立,使命是让 AI 成为公共产品,做到可访问、可验证、对所有人开放。

0G 操作系统的关键组件

从根本上看,0G 是为链上 AI 应用量身定制的模块化架构,核心由 三大支柱 组成:

- 0G Storage – 去中心化存储网络。

- 0G DA(Data Availability) – 专用的数据可用性层,确保数据完整性。

- 0G Compute Network �– 去中心化计算资源管理与 AI 推理结算(未来还将支持训练)。

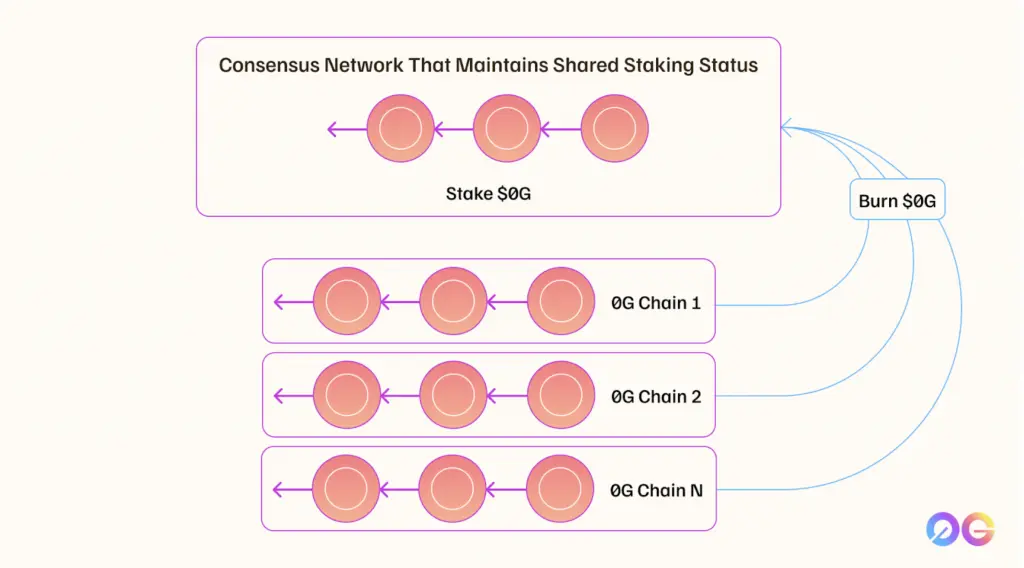

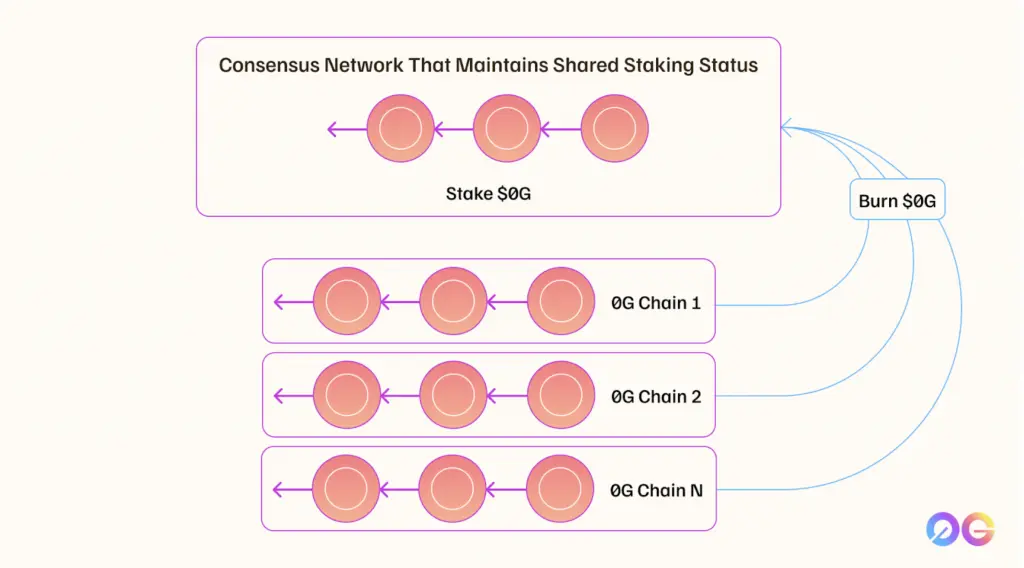

这三大支柱在 0G Chain(Layer1 网络)之下协同工作,负责共识与结算。

根据 0G 白皮书(《0G:迈向 Data Availability 2.0》),0G Storage 与 0G DA 均构建在 0G Chain 之上。开发者可以启动多个自定义 PoS 共识网络,每个网络都作为 0G DA 与 0G Storage 框架的一部分。模块化设计意味着系统负载增长时,0G 能动态添加验证者集合或专用节点实现横向扩容。

0G Storage

0G Storage 是面向大规模数据的去中心化存储系统,节点通过激励机制存储用户数据。关键在于使用 纠删码(Erasure Coding,EC) 将数据切分为 更小且冗余的“块”,并分布到不同存储节点。即使某些节点失效,仍可通过冗余块恢复数据。

支持的数据类型

0G Storage 同时支持 结构化 与 非结构化 数据。

- 结构化数据 采用 键值(Key-Value,KV)层,适用于动态、频繁更新的信息(如数据库、协作文档等)。

- 非结构化数据 采用 日志(Log)层,按时间顺序追加数据,类似于为大规模写入优化的文件系统。

通过在日志层之上叠加 KV 层,0G Storage 能满足从存储大模型权重(非结构化)到实时�用户数据或指标(结构化)的多样化 AI 需求。

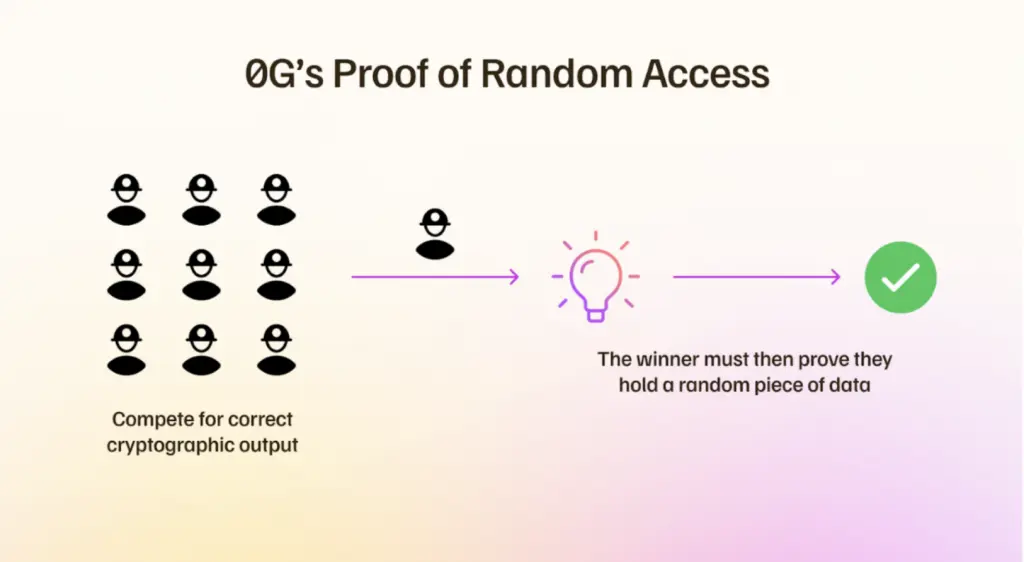

PoRA 共识

PoRA(Proof of Random Access) 用于验证存储节点真实持有其声称的块。工作原理:

- 存储矿工定期 被挑战 提交特定随机块的加密哈希。

- 矿工必须基于本地数据生成有效哈希(类似 PoW 的 puzzle 求解)。

为保证公平,系统将挖矿竞争限制在 8 TB 的分段内。大矿工可将硬件拆分为多个 8 TB 分区,小矿工则在单一 8 TB 边界内竞争。

激励设计

0G Storage 将数据划分为 8 GB 的 “定价段”。每段拥有 捐赠池 与 奖励池。用户存储数据时支付 0G Token(ZG) 费用,部分用于节点奖励。

- 基础奖励:存储节点提交有效 PoRA 证明后,立即获得该段的区块奖励。

- 持续奖励:捐赠池每年释放约 4% 到奖励池,激励节点长期存储数据。存储同一段的节点越少,单节点可获得的份额越大。

用户仅需 一次性 支付永久存储费用,但必须设置高于系统最低值的捐赠额。捐赠越高,矿工复制该数据的意愿越强。

版税机制:0G Storage 还引入 “版税” 或 “数据共享” 机制。早期存储提供者为每个数据块创建版税记录。若新节点想存储相同块,原节点可共享数据。当新节点后续通过 PoRA 证明存储时,原数据提供者持续获得版税。数据复制越广,早期提供者的累计奖励越高。

与 Filecoin 与 Arweave 的对比

相似点

- 三者均激励去中心化数据存储。

- 0G Storage 与 Arweave 均追求 永久存储。

- 数据切块与冗余是通用做法。

关键差异

- 原生集成:0G Storage 不是独立区块链,而是直接集成在 0G Chain,主要面向 AI 场景。

- 结构化数据:0G 支持 KV 型结构化数据,满足 AI 工作负载的读写需求。

- 成本:0G 声称 $10–11/TB 的永久存储费用,低于 Arweave。

- 性能定位:专为 AI 吞吐量设计,而 Filecoin、Arweave 更偏向通用去中心化存储。

0G DA(数据可用性层)

数据可用性 确保每个网络参与者都能完整验证并获取交易数据。若数据缺失或被隐藏,区块链的信任假设即告失效。

在 0G 系统中,数据被切块并离链存储。系统记录这些块的 Merkle 根,DA 节点必须 抽样 检查块是否匹配 Merkle 根与纠删码承诺。只��有通过抽样验证后,数据才被视为 “可用”,并写入共识状态。

DA 节点选取与激励

- DA 节点需 质押 ZG 才能参与。

- 节点通过 VRF(可验证随机函数) 随机分配到 仲裁组(quorum)。

- 每个节点仅验证 数据子集。若 2/3 的仲裁组确认数据可用且正确,则签署证明并聚合提交至 0G 共识网络。

- 奖励通过周期性抽样分配,仅抽中随机块的节点可获得当轮奖励。

与 Celestia 与 EigenLayer 的比较

0G DA 借鉴 Celestia(数据可用性抽样)和 EigenLayer(再质押)理念,但目标是实现 更高吞吐。Celestia 当前约 10 MB/s,区块时间 12 秒。EigenDA 主要服务于 Layer2,实现较为复杂。0G 设想 GB/s 级别的吞吐,以满足 50–100 GB/s 数据摄入的 AI 大规模工作负载。

0G Compute Network

0G Compute Network 是去中心化计算层,分阶段演进:

- 阶段 1:聚焦 AI 推理结算。网络在去中心化市场中匹配 “AI 模型买家”(用户)与计算提供者(卖家)。提供者在智能合约中注册服务与价格,用户发起推理请求并支付 ZG,合约完成结算。

- 后续阶段:将支持链上训练、批处理等更复杂计算。

0G 生态与治理

0G 基金会通过 治理代币 ZG 实现社区共识。持币者可投票决定协议升级、费用模型以及激励参数。生态合作伙伴包括多家链上 AI 项目、去中心化数据市场以及传统 AI 企业。

潜在风险与挑战

- 技术实现难度:GB/s 级别的跨链数据抽样、纠删码恢复以及计算结算需要极高的网络同步效率,当前公链网络仍在探索阶段。

- 激励经济模型:永久存储的低成本可能导致质押收益不足,进而影响节点参与度。

- 监管不确定性:AI 数据涉及隐私与版权,去中心化存储可能面临合规审查。

- 竞争格局:其他 DeAI 项目(如 Fetch.ai、SingularityNET)也在同步推进,市场份额尚未明朗。

- 用户采纳:AI 开发者是否愿意将模型权重与推理数据迁移至链上仍是未知数。

结论

0G Labs 已成功完成大额融资,并展示了完整的模块化蓝图:从去中心化存储、数据可用性到计算结算,形成了链上 AI 生态的闭环。若技术实现能够达到宣称的 GB/s 吞吐,0G 将在 Web3 上提供前所未有的 AI 扩展能力。然而,当前仍处于早期阶段,关键在于:

- 验证 PoRA 与 DA 抽样 在真实网络规模下的可靠性;

- 观察 激励池 是否能够持续吸引节点提供长期存储;

- 监测 市场需求,即链上 AI 推理与训练的实际使用量。

综合来看,0G 的愿景具有创新性且符合去中心化 AI 的长期趋势,但实现路径仍充满技术与经济的不确定性。投资者与开发者应在关注其进展的同时,保持对潜在风险的警惕。